民族教育发展历程

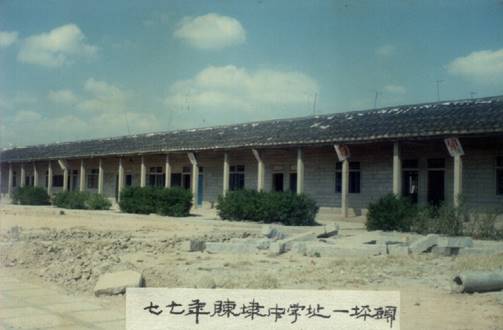

陈埭民族中学在艰难中起步,最初校舍是村里的鸭仔房改造而成,四迁其址,三易其名,办学特色建设经历了萌芽发展、创建传承 、确立提升三个阶段。

第一阶段:办学特色萌芽发展阶段——职业教育促进民族融合(1965年-1997年)

学校初创时系半农半读的职业学校,原名陈埭农业中学,1983年学校更名为“陈埭民族中学”。1987年与镇政府企业联办“制鞋工艺”、“财务管理”、“服装工艺”、“电子电工”等专业,实行“一套班子、两块牌子”的运作模式,走出了一条“三教统筹、三位一体”的教育改革之路,学校为当地培养了近万名企业急需的技术骨干和企业管理人才,有效地服务了当地经济的发展、促进了民族的发展融合。1996年6月被授予校“泉州市民族团结进步模范单位”荣誉称号。

七十年代陈埭民族中学校址——鸭仔房

七十年代陈埭民族中学全景

七十年代陈埭民族中学鹏头校址

八十年代陈埭民族中学乌边港旧貌

第二阶段:办学特色创建传承阶段——多元特色传承民族文化(1997年-2014年)

1997年学校提出创建民族教育特色学校,以当地富有民族特色的体育和艺术等作为突破口,成立蹴球、木球、高脚马等学生社团。同时,学校秉承教育理念,运用“发展性心育”理论指导民族教育工作,促进各民族学生之间的交流、团结、融合。学校民族教育通过环境文化建设、宣传与培训、课堂渗透、校本课程、学生活动、课题研究等多途径开展起来,营造了较为浓厚的民族教育特色文化建设氛围。学校先后被授予 “民族之光”“全国民族中学示范校”“福建省促进民族教育事业发展先进集体”等荣誉称号,办学进一步规范,民族教育特色项目初步建立起来。

陈埭民族中学旧校区大门

陈埭民族中学电脑课堂:回族学生在电脑室

陈埭民族中学少数民族传统体育课堂——高脚马

2004年9月学校承办福建省民族中学蹴球赛

第三阶段:办学特色确立提升阶段——教育科研驱动特色发展(2014年至今)

2014年学校成立了民族教育领导小组,制定了民族教育特色建设规划,将民族教育确立为办学特色。学校确立了“十个一”的传承措施,一是建设一批民族教育阵地(陈埭民族中学民族文化园、民族之家、福建省少数民族传统体育项目训练基地,与陈埭回族史馆共建爱国主义教育基地,与陈埭和木文化中心共建民族团结教育基地,与安踏物流园共建实践基地),二是每年开展一系列中华民族传统节日主题活动,三是出一批民族教育校本教材,四是每年开展一系列民族特色文体展示活动(春秋季运动会、文化艺术节),五是每年开展一次民族团结进步宣传月主题活动、六是学生掌握一项民族传统体育技能,七是学生掌握一项民族民俗传统艺术技能,八是学生上一门学科民族教育融合课,九是学生选修一门民族教育校本课程,十是学生每年参加一项民族教育综合实践活动(民族教育主题研究性学习、研学活动、社团活动)。学校不断探索民族教育的实施途径、文化内涵,构建了民族教育特色学校的文化体系,传承民族文化,弘扬民族精神,促进了民族团结进步教育,凸显了民族教育特色。学校先后被授予 “福建省第一批民族团结进步重点单位”“福建省少数民族传统体育项目训练基地”“泉州市普通高中特色办学多样化发展实验学校”等荣誉称号。

学校蹴球队代表泉州市参加福建省第八届少数民族传统体育运动会

学校承办晋江市第十一个民族团结进步宣传月主题活动暨民族文艺汇演

学校木球队代表福建省参加2021年民体杯全国木球比赛荣获三等奖

学校承办晋江市第十四个民族团结进步宣传月主题活动:民族传统服饰展示